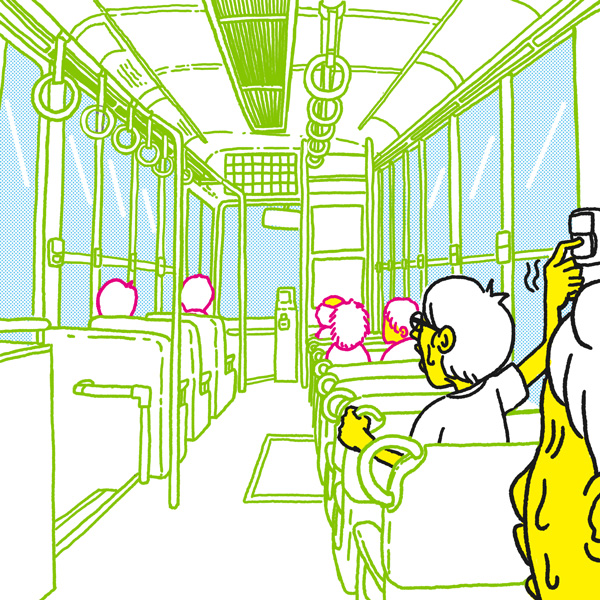

バスで簡単にできるロシアンルーレットのようなゲームの話です。

1.

中学上がりたての頃、那覇市の国場川の河口あたりで最近釣れるという噂を聞き、友人三人で釣りに行こうという話になったことがあった。僕らが住んでいた場所は那覇市でも北の方で、国場川の河口はどちらかと言えば空港の近く。とてもじゃないけど歩いて行く距離ではない。自転車も無理。そこで普段はめったに乗らないバスを使って行くことにした。

一緒に行く二人のうち、一人はものすごく面白いんだけど負けん気の強いやつ(A)で、もう一人は普段からいじられているやつ(B)。僕もいじられキャラではあったけれど、いじるのも得意だったので、よくAと一緒にBを弄っていた。ちなみに二人と釣りをしたことは無かった。

その日、停留所でバスを待っていると、Aが「停車ボタン押しゲーム」をやろうぜと言ってきた。

「停車ボタン押しゲーム」とは。

本当はもっと違う名前だった気がするけれど、それは一種の度胸試し、あるいはロシアンルーレットみたいなものだった。

ルール

1.まず、参加者がじゃんけんか何かで順番を決める。

2.バスに乗り、その順番の人がタイミングを計らい、他の人が押す前に停車ボタンを押す。

3.他に降りる人がいればセーフ。もしいなかった場合、責任をとってその人が降りる。

いやいやいやいやいやいやいやいや。

お前は釣りに行く気がないのか、と問いただしたかった。こんなことしたら、まず釣り場に辿り着けるわけがない。しかも当時は携帯電話なんて無いから、一度下車することになったら、もう連絡を取る手段がない。とんでもない案だ。

ところが、なぜかBが乗り気になった。

「それは面白い!ウケる〜!」とか言い出して、俺にやるよう説得しはじめた。コイツは本当にアホなんじゃないかと思った。自分が降りる可能性を考えないのだろうか。今までの傾向からして、普通ならいじられ役のBが一番最初に降ろされるかもしれないと考えるんじゃないのか?その辺の思考回路が謎すぎた。今考えてみたら、二人は釣りなんで始めからどーでも良くて、ただスリルのある遊びがしたかっただけなのかもしれない。

それで、結局やることになった。じゃんけんの結果、僕が一番最初にボタンを押すことになった。

2.

そのバスには5人ほどの人が乗っていた。バスは古島のバス停を出発した。

僕ははじめ、押すタイミングを計るふりをして、そのまま目的地まで行ってしまおうかと思った。ところがそこにAがニヤニヤしながらハッパをかけてきた。「早く押せよ、いけるだろ」としつこく耳元で囁いてきた。それでちょっと焦ってしまった。まだ乗車人数が減る前に押したほうがいいと判断した。

僕にはちょっとしたアテがあった。しばらく行くと大きめのデパートやバッティングセンターがある。あそこのバス停なら誰か降りるのではないかと思った。実際に、バスの中には高校生ほどのカップルがいた。彼らならもしかしたら降りるかもしれない。

でも、いざ押そうとすると、ちょっと怖すぎて押せなかった。もし押して、誰も降りなかったら僕が降りなきゃいけないのだ。それを考えると押すことに物凄い恐怖を感じた。

だいたい、さっき立てた予想には根拠が全くない。

その高校生のカップルがバッティングセンターなんぞに本当に行くのかちょっと疑問に思った。それに、重たい金属バットなんぞ、デートで女性が振るもんだろうか?

Aがイライラしはじめ、早く押せよ、と迫ってきた。

その時だった。

彼氏が一瞬立ち上がり、窓の外を確認し、次の停留所の名前が書かれた表示板をチラッと見たのが見えた。

・・・・・きたーーーーー!!!

彼氏はおそらく次で降りるつもりだ。だから窓の外や、停留所の名前を確認したのだ。なんというタイミングだ!!

その様子はAも同時に確認した。そしてAは僕を見た。僕もAを見た。僕は勝利の笑いが込みあげて、ニヤニヤを抑えられなくなった。

Aが喚いた。「ちょっと待て!汚ねー!!」

僕は停車ボタンを押した。別にどこも反則などしていない。

AとBは愚痴を言ったが、そんなことは関係ない。

やがて、バスがゆっくり減速し、道の脇に寄って、止まった。

バスのドアが開く。

何人かが乗り込んできた。

ところが、最初から乗っている人は誰も立ち上がらない。

カップルはまだ二人ともおしゃべりしている。

あれ?おかしいぞ?

彼らのところに行って、肩を突いて、目的地に着いてるぞ、と言ってやりたかった。

ところが、彼らはまだ、おしゃべりを続けている。

血がサーッと頭から流れ落ちるのを感じた。

僕は理解した。

カップルの目的地はココではなかったのだ。

そうしているうちに、運転手が鏡越しに、こちらを訝しげに観ていることに気がついた。

停車ボタンが押されているので、誰かが降りるはずだったからだ。

僕は荷物をまとめて、お金を払い、バスから降りた。

バスがゆっくり動き出すと、残りの二人が、バスの後ろの窓に走ってきて、僕を指さして大笑いしているのが見えた

僕は呆然としてしまった。バスがゆっくり、遠くに消えていくのをただ眺めるしか無かった。

当然携帯もポケベルも無い時代だから、連絡のとりようもない。でも、いつまでもこうしている訳にはいかないし、ここから自力で国場まで一人で行く気力も根こそぎ奪われてしまった。結局歩いて家に帰った。

(次回につづきます)